方班前沿秀第三十五期:英国ClinTFL Ltd柳常青博士做关于“定义情感概念:从哲学到科学”的主题汇报

2025年9月29日,广州大学网络空间安全学院“方滨兴院士班”(方班)2025级的学子们齐聚广州大学黄埔校区B1栋109报告厅,迎来了第三十五期方班前沿秀。活动特邀英国 ClinTFL Ltd 柳常青博士主讲,以 “定义情感概念:从哲学到科学” 为核心议题,柳博士从跨学科视角梳理情感概念的理论脉络,结合学术研究案例解析其从哲学思辨到科学界定的演进逻辑,为在场学子带来兼具理论深度与实践启示的学术分享。

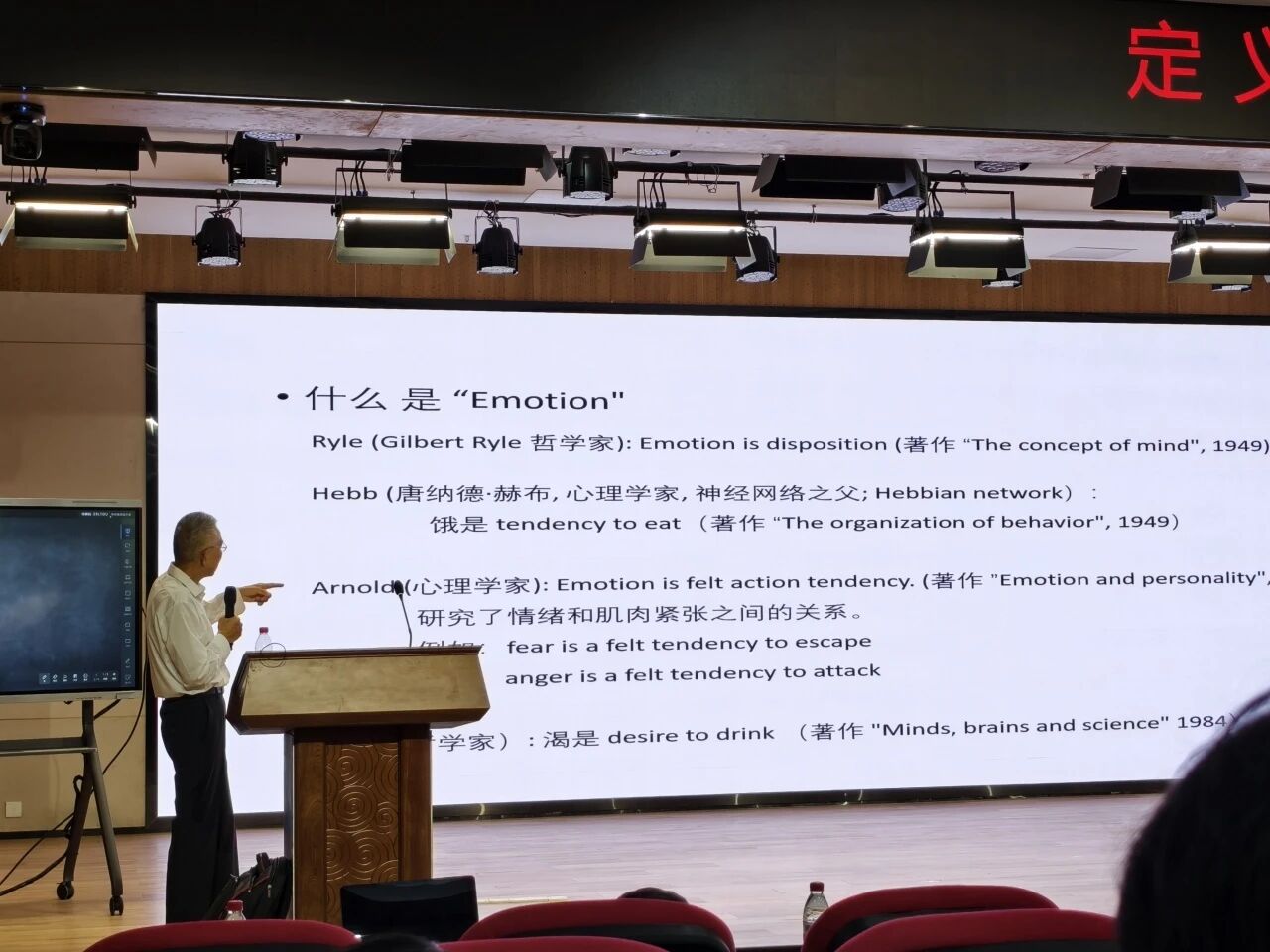

报告整体围绕“从哲学到科学定义情感概念”为核心,对情感概念的科学和哲学领域展开讨论。他首先向大家介绍了心理学的基本概念,特别是情感的定义和其在心理活动中的作用,包括情绪、感觉、快乐、痛苦等主观体验的探讨,以及情感如何影响人的行为和生理反应,如疼痛、饥饿等,深入探讨了计算机是否能够拥有情感的问题,涉及二元论的哲学观点,即灵魂与肉体的分离,以及这一理论在计算机情感讨论中的应用和挑战,包括计算机情感的主观性和客观性之间的区别。柳博士指出,对情感研究的梳理需覆盖其历史脉络,深入探讨情感的本质、定义及随时间的演变过程,并特别强调情感与倾向(tendency)之间的关系,例如从笛卡尔的理论观点延伸至现代心理学家的各类研究视角。

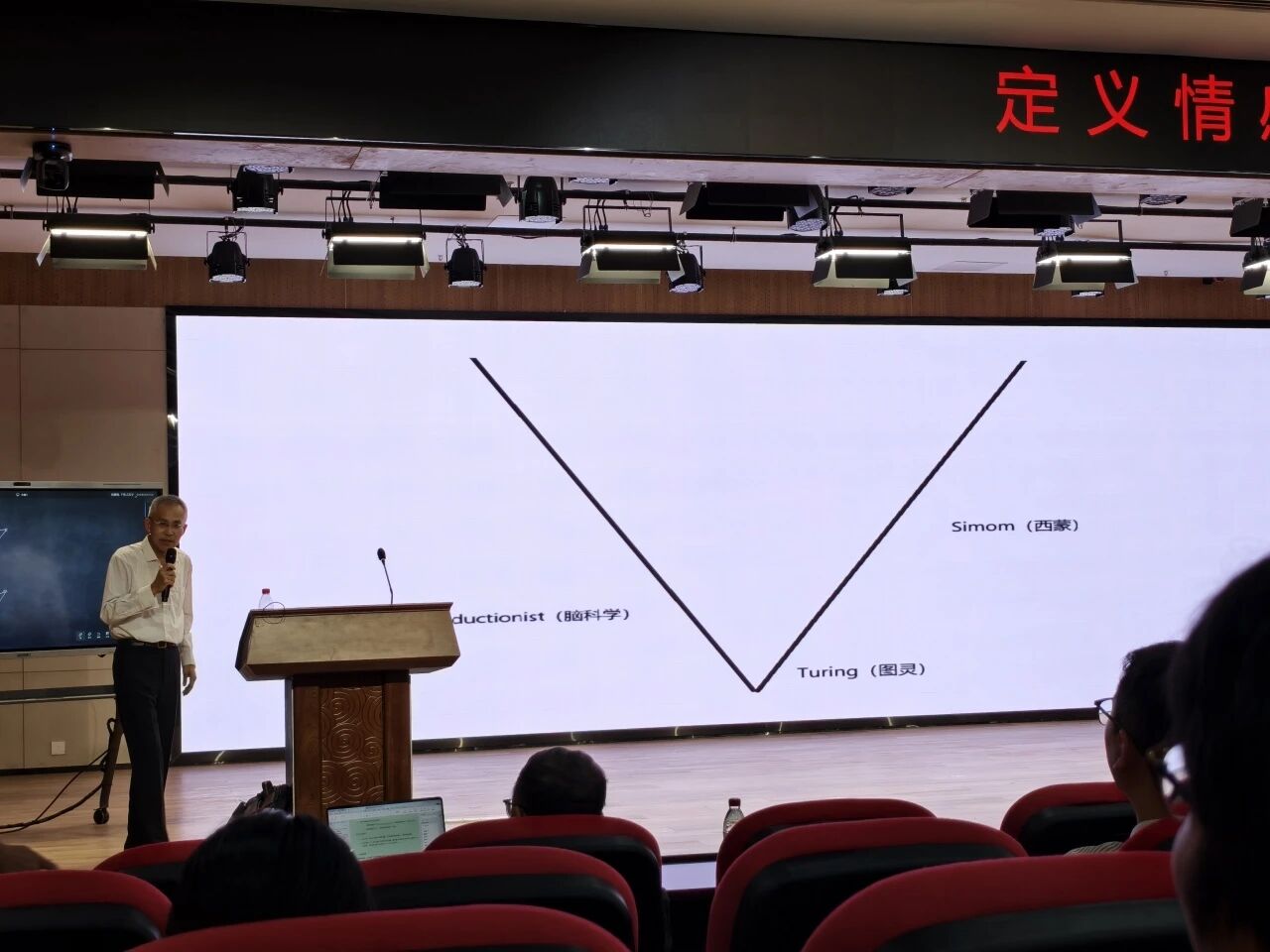

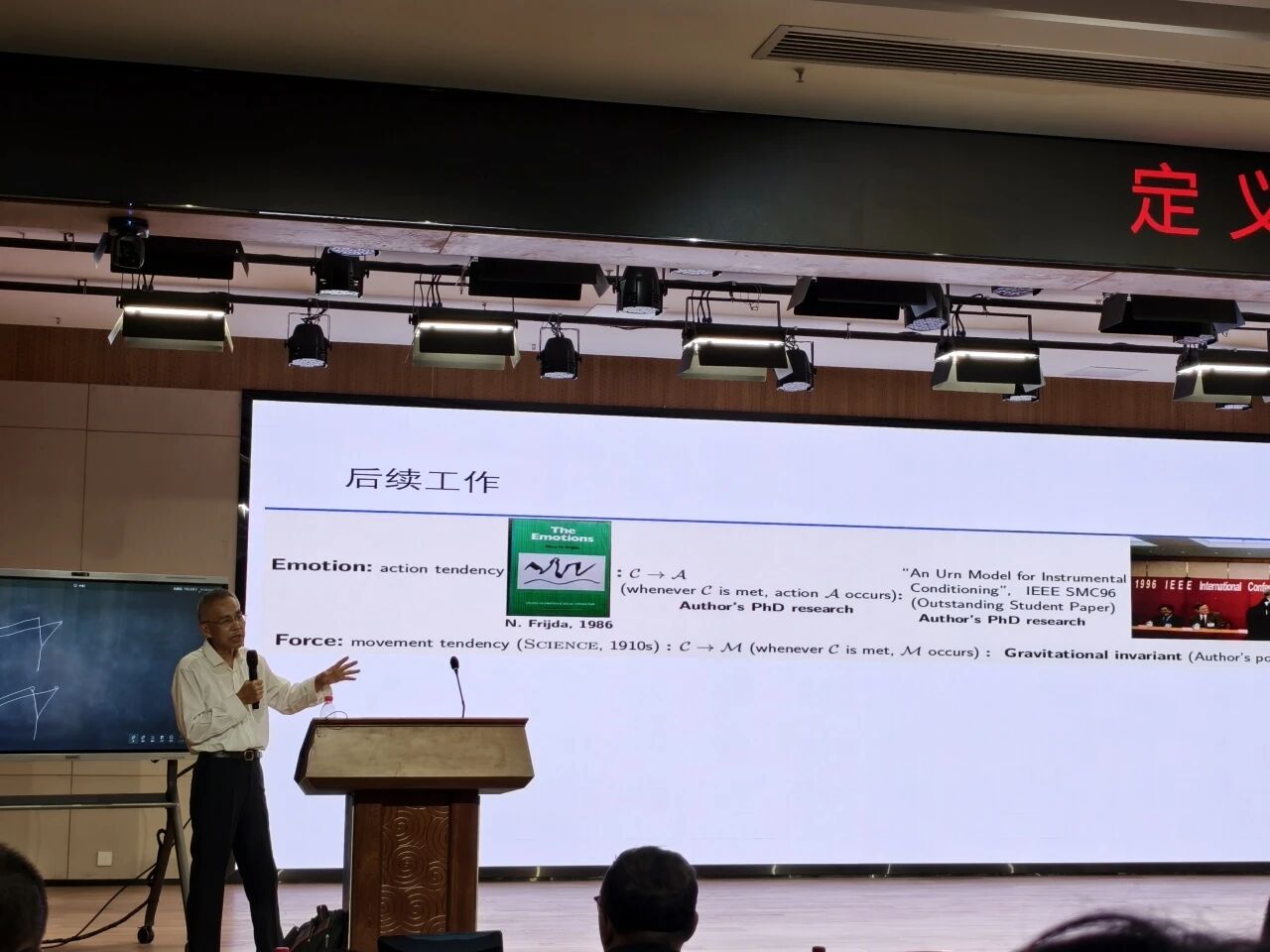

接着,柳博士围绕情感研究与人工智能的交叉领域展开,指出需重点探讨图灵测试及 AI 在模拟人类情感方面的潜力,详细分析了如何通过机械化方法理解和模拟下棋等高级心理活动,并阐述了这些方法在情感研究中的实际应用与局限性。柳博士聚焦情感的形式化定义,特别强调了 “将情感等同于倾向(tendency)” 的关键观点,深入讲解如何通过数学与逻辑语言对情感进行精准定义和解读,同时说明这一定义在心理学基础研究与人工智能技术研发中的具体应用场景。

随后,在情感属性的深度剖析环节,柳博士进一步讨论了情感主观性与客观性的本质区别,提出可通过语言和符号系统定义并比较不同个体的情感体验 —— 尤其针对计算机与人类之间的情感差异对比这一核心问题,给出了兼具理论性与实践性的分析。谈及情感研究的推进瓶颈,柳博士明确指出当前面临的主要困难与挑战:一方面是情感定义本身存在模糊性,另一方面是主观情感体验的不可比性,而这些因素正直接制约着情感研究的学术进展与实际应用落地。

紧接着,柳博士将话题延伸至情感与意识的关联,强调情感在意识研究中的核心角色,提出可通过深化情感研究进一步揭示意识的本质属性与功能机制,为意识科学领域提供了新的研究视角与思路。从哲学维度拓展时,柳博士回顾了波尔与爱因斯坦关于量子力学中月亮存在性的经典辩论,深入剖析这一辩论对情感与意识研究的哲学启示,探讨如何通过清晰的定义与严谨的逻辑解决类似的学术争论,为情感研究注入了跨学科思考。

讲座尾声,柳博士对整场内容进行了系统梳理与总结,清晰呈现了从情感研究的核心议题(图灵测试、形式化定义)到关键挑战(定义模糊、体验不可比),再到具体研究路径(数学建模、哲学启示、跨领域应用)的完整逻辑链条。同时,柳博士也对未来研究提出展望,涉及情感与AI的深度融合、跨学科研究方法创新等方向。柳博士条理清晰、深入浅出的讲解,赢得了在场师生阵阵热烈的掌声。

对于柳博士的主题分享,方滨兴院士也参与了讨论。方老师指出,情感与AI的融合存在争议。对于AI的争议,可分为 “失控学说” 与 “意识学说”,前者指AI因程序问题可能伤人,可通过优化程序规避,后者则是AI是否具备意识,这一问题远比失控学说关键 —— 柳博士或许认为意识问题不重要,但方老师认为极具风险,因AI知识与载体解耦,凭代码和参数就能快速无偿复制且达 “最牛个体” 知识水平,这与人类教师传授知识存在衰减、无法全员复制的特性不同;若将意识定义为 “我想做所以我做”,AI 行为逻辑核心是 “损失函数” 与 “奖励函数”,前者属 “过程管理”,按设定流程执行无创造性,后者属 “成果管理”,以获奖励为目标且行为不确定,还可能催生 “类意识” 行为。因此,感情如何定义以及是否需要与AI结合,是我们需要慎重考虑的问题。

报告结束后,柳博士与方班同学们进行了深入的交流讨论,解答了同学们提出的疑问。同学们表示从柳博士的报告分享和方院士的点评中受益匪浅,对情感概念的定义也有了更深刻的思考和认识,并对情感与AI相结合的未来充满了期待。

第三十五期方班前沿秀报告圆满落幕。

整理:郜俊傑 田梓汎

校对:王乐老师 鲁辉老师 殷丽华老师

责任编辑:鲁辉老师